Промышленная группа «ГенМонтаж». Полный цикл строительных работ, поставки строительных материалов

Промышленная группа «ГенМонтаж». Полный цикл строительных работ, поставки строительных материалов Статьи

Статьи Водяное отопление своими руками - этапы проектирования и нюансы монтажа

Водяное отопление своими руками - этапы проектирования и нюансы монтажаС чем ассоциируется дом у любого человека? Это и близость к природе, и комфорт, и уют, и, конечно, тепло. А тепло в нашем климатическом поясе не всегда связано с ласковым солнышком, которое светит круглый год. У жителя России тепло скорее будет ассоциироваться с печью или горячей батареей, так как холодный сезон в нашей стране длится от минимальных трех-четырех месяцев, до всего года.

В современном мире печи в доме являются либо вынужденной необходимостью, либо данью моде, либо приятным элементом интерьера. Они давно уже проиграли «битву» за эффективность другому отоплению – водяному. Поэтому в качестве основного отопления в 90% случаев выбирают и реализуют именно его. И в нашей статье мы собираемся подробно описать, как сделать водяное отопление своими руками.

Водяное отопление своими руками

В любой системе отопления есть теплоноситель – вещество, которое переносит тепло от его источника потребителям. В нашей статье мы будем в качестве него рассматривать только воду, так как она является самым выгодным теплоносителем. Идею использовать воду для передачи тепла человек «подсмотрел» у Природы, так как именно вода является основным теплоносителем в ней.

Можно рассмотреть самый яркий пример природной передачи теплоты при помощи воды. Это теплое течение Атлантического океана известное нам под названием Гольфстрим. Тепловую энергию Гольфстрим набирает в Мексиканском заливе, где недостатка солнечной энергии не наблюдается. Мало того, течения в этом заливе циркулируют по кругу, набирая еще больше тепла, а потом все же уступают место более холодной и плотной воде, пришедшей с глубины, и «прорываются» в Атлантический океан, где продолжают свое движение вдоль восточного побережья Северной Америки.

Самое эффективное водяное отопление в мире — течение Гольфстрим

В движение воды Гольфстрима поначалу приводит в основном энергия вращения Земли, которая вначале «прижимает» течение к Северной Америке. Затем Гольфстрим встречается с холодным Лабрадорским течением, отклоняется на восток и течет уже к Европе, неся с собой огромное количество тепла. Это течение омывает и Исландию, и Британские острова, и северную часть Скандинавского полуострова. Достается еще немало тепла еще и Кольскому полуострову, на котором расположены незамерзающие порты Мурманск и Североморск, находящиеся за Полярным кругом.

Такое влияние теплого течения подняло среднегодовую температуру в странах Европы, которая характерна для этих широт, в среднем на 10°C. Поэтому и климат там мягче, и море не замерзает, и густонаселенные страны этого региона могут комфортно жить в условиях отопления теплым течением. Можно сказать, что Гольфстрим – это глобальная система отопления, котел которой находится в Мексиканском заливе, трубопровод в Атлантическом океане, а радиаторы – в тех странах, побережье которых омывается Гольфстримом.

По оценкам ученых, тепловая мощность Гольфстрима составляет 1,4*10¹⁵ ватт. Это огромная цифра! Например, крупнейшей электростанцией в мире считается Tuoketuo в Китае. Ее мощность составляет 6600 МВт. Гольфтрим превосходит ее более чем 212 тысяч раз (1,4*10¹⁵/6600*10⁶=212121). Гольфстрим переносит огромные объемы воды – 50 миллионов кубических метров воды – таков расход воды этого течения в секунду. Чтобы понять как это много, скажем, что это больше всех рек в мире, вместе взятых, в 20 раз.

Такого впечатляющего переноса тепла из одного региона мира в другой Гольфстрим смог достичь только из-за того, что вода имеет высокую удельную теплоемкость. Чтобы нагреть 1 кг воды на 1°C потребуется 4200 Джоулей энергии. Это много. Например, для воздуха тот же показатель составляет примерно 1000 Джоулей. Получается, что воду трудней нагреть, но зато она при той же массе может накопить в себе в 4,2 раза больше энергии, чем воздух. Зато, остывая на 1°C, вода отдаст окружающей среде ровно столько же энергии.

Кстати, избыточное тепло в Мексиканском заливе передается и воздуху, и водяному пару. Поэтому там часто образуются атмосферные фронты и в том числе и торнадо. Но они хоть и перемещаются с высокой скоростью, но теряют свою энергию уже через 200—300 км, очень редко доходит до 500 км. А воды Гольфстрима хоть и текут медленно и величаво, но переносят тепловую энергию на расстояние до 10 тыс. км. И это происходит только из-за того, что вода имеет высокую удельную теплоемкость.

Помимо высокой теплоемкости, вода обладает еще и другими полезными качествами – она абсолютно безопасна в плане токсичности для человека и всей живой природы. Вдобавок еще она и доступна. Кроме этого, воду легко транспортировать по трубопроводам, причем для этого не нужны трубы больших диаметров, если будет применена принудительная циркуляция. Например, настенные котлы, которые имеют мощность в 35 кВт, что теоретически достаточно для отопления 350 м² жилой площади, имеют выход для отопления диаметром всего ¾ дюйма. Но еще раз отметим, что это только для принудительной циркуляции теплоносителя. Для естественной циркуляции диаметр выхода отопительной воды с парапетного котла при такой мощности должен быть не менее 1 ½ дюйма.

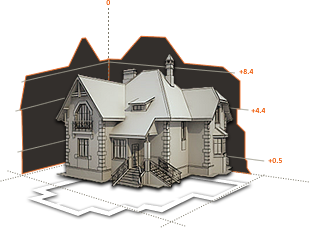

Это очень важный вопрос, так как система отопления никогда не должна являться отдельной от всего остального дома или квартиры. Все работы по созданию водяного отопления будут касаться и интерьера дома, и его экстерьера, и других инженерных систем. Поэтому лучше совместить эти мероприятия с ремонтом или строительством. Но все должно начинаться еще задолго до строительства – во время проектирования, в котором должно учитываться следующее:

Длинные руки дизайеров дотянулись и до котлов, и до бойлеров, и до помещений котельной

Когда дело доходит уже непосредственно до монтажа системы отопления в строящемся доме, каждый ее элемент должен монтироваться именно тогда, когда это уместнее и выгоднее всего. Приведем примеры:

Те же принципы касаются и оборудования отопления квартиры в новостройке. Если речь идет о реконструкции системы отопления, то здесь вариантов может быть очень много. Будет связана реконструкция с капитальным ремонтом или нет? Какие работы будут проводиться при ремонте? И еще масса других вопросов, которые невозможно рассмотреть в рамках одной статьи. Если предполагается открытая прокладка труб водяного отопления, то организовать его можно даже уже после окончательной отделки помещения. Для этого, правда, требуется высокая квалификация монтажников. Современные системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя предполагают применение труб небольших диаметров: ½ или ¾ дюйма, которые нисколько не портят интерьеры, а медные или нержавеющие даже являются их украшением.

Медные трубы могут украсить интерьер

В качестве источника тепла в водяных системах отопления могут использоваться котлы, работающие на совершенно разных видах топлива:

Пеллетный котел Buderus. 280 000 рублей!

Такой жидкотопливный котел может вполне сняться в «Звездных войнах». И получить Оскара за лучшую мужскую роль второго плана

«Страхующий» электрокотел в паре с газовым

Кто бы мог сказать, что это газовый котел? Причем, уже подключенный к системе!

Подробно о газовых котлах, их видах, характеристиках и правильном выборе можно прочитать в статье на нашем портале: «Как выбрать газовый котел».

Перспективные и инновационные системы экологичного отопления с применением солнечных коллекторов или тепловых насосов рассматривать мы не будем, так как это пока, к сожалению, является диковинкой для России. Пока газ будет дешевым и пока не будет государственной программы субсидирования альтернативной энергетики, толчка для развития не будет. Пока выгодно продавать много дешевого газа и судя по запасам этого топлива в России, еще немало лет будет выгодно.

Этот вопрос имеет принципиальное значение, но мы не желаем, чтобы читатели долго выбирали, какой тип им выбрать. Наш ответ однозначен – только закрытая система отопления. И этот выбор мы готовы аргументировать.

Лучшее применение для открытых систем отопления в XXI веке

В закрытой системе отопления теплоноситель находится под постоянным контролем и избавлен от «дурного влияния» внешней среды

Естественная или принудительная циркуляция воды в системе отопления?

Такой выбор всегда надо делать при планировании системы отопления. Но мы опять желаем его упростить и однозначно выбирать систему с принудительной циркуляцией. И вот почему:

«Движущая сила» современных систем отопления — циркуляционный насос

Этих аргументов вполне достаточно для того, чтобы сделать однозначный выбор. Хотя, у сторонников естественной циркуляции остался единственный аргумент. Система с естественной циркуляцией может работать при отсутствующем электроснабжении. Честно говоря, очень трудно представить себе современного человека, который в XXI веке будет сознательно выбирать себе жилье, где электроэнергия отсутствует вообще или с ее бесперебойной подачей наблюдаются частые проблемы. В конце концов, для эксплуатации котлов и насосов существуют специальные источники бесперебойного питания, а для дома можно приобрести и компактный бензиновый или дизельный генератор, который подстрахует хозяев в редкие моменты отключений при каких-то работах на линиях. Генераторы мощностью 1—2 кВт сейчас можно купить за 10—12 тысяч рублей. Этой мощности хватит с лихвой на функционирование оборудования отопления, систем безопасности и освещение. Современные, уже ставшие доступными по цене, светодиодные лампы потребляют так мало электроэнергии, что на долю освещения пойдет малая часть мощности генератора.

И места много не занимает, и цена доступная. Компактный бензиновый генератор

Еще один выбор должен встать перед тем, кто намерен реализовать систему отопления в своем доме. И в этом вопросе мы постараемся выступить на стороне двухтрубных систем отопления. И без аргументов тоже не обойдемся.

«Ленинградка» — это предел эволюционного развития однотрубных систем

Двухтрубные системы более «послушные» и «демократичные». Все тепловые приборы имеют равный доступ к теплоносителю

Теперь немного о единственном преимуществе однотрубных систем – в меньшем количестве труб. Если «отмотать» лет 25—30 назад, то в той реальности можно наблюдать, что в автономном отоплении использовались только стальные трубы, а циркуляция была только естественной. Конечно, все операции со стальными трубами очень трудоемкие и требуют квалификации мастера. Да еще и магистрали прокладывались трубой 1 ¼ дюйма или 1 ½ дюйма. Конечно, если предположить, что кто-то тем людям в той реальности предложил использовать в 2 раза больше труб, то в лучшем случае этот смельчак был бы словесно отправлен в «увлекательное путешествие» в направлении ниже пояса.

Такое впечатление, что адепты однотрубных систем так и остались жить в том времени, абсолютно не интересуясь новыми разработками, новыми моделями отопительного оборудования, способами автоматизации и другими достижениями, которые призваны, прежде всего, сделать жизнь человека комфортной и безопасной и при этом сэкономят драгоценное топливо. И единственный аргумент в перерасходе труб рассыпается как карточный домик, если просто поинтересоваться стоимостью тех самых труб.

Разводку систем отопления сейчас никто не будет делать стальными трубами. В большинстве случаев сейчас применяют полимерные трубы, которые прекрасно справляются со своими функциями и имеют срок службы, превышающий среднестатистическую взрослую продолжительность жизни человека. Например, «однотрубники» решили сделать разводку системы отопления очень качественной армированной стекловолокном полипропиленовой трубой Valtec диаметром 25 мм (соответствует ¾ дюйма). И у них на весь дом ушло 100 метров трубы. И они истратили на это аж 8300 рублей, учитывая, что метр стоит 83 рубля. Для того чтобы реализовать двухтрубную систему надо примерно в два раза больше купить трубы. Это же непомерные расходы! Это же катастрофа – потратить еще 8300 рублей! Подумаешь, что радиаторы ближайшие несколько десятков лет нельзя будет регулировать независимо от других. Зато можно с гордостью рассказывать вначале детям, а потом и внукам как «мудро» были сэкономлены деньги.

При нынешних ценах на трубы и простоте технологий их монтажа «религиозная» преданность однотрубным системам не может выглядеть никак иначе, кроме как глупость. Поэтому наш однозначный выбор – это двухтрубная система отопления.

В этом вопросе не может быть абсолютной однозначности по причине того, что на отдельных участках системы отопления трубы могут испытывать разные температурные воздействия. Например, система водяного отопления в радиаторной ее части настроена на температуру 70°C в подаче и 50°C в обратке. Этот режим, кстати, рекомендуется для большинства современных систем. В этой части вполне применимы полимерные трубы из полипропилена, металлопласта или сшитого полиэтилена. При таком температурном режиме, который может обеспечивать насосно-смесительный узел, срок службы труб может быть несколько десятков лет.

Если взять водяной теплый пол, то в нем температура теплоносителя на подаче редко превышает даже 40°C, а на обратке 35°C. Этот факт просто обязывает к применению полимерные трубы. Воду нужной температуры для теплого пола также приготавливают насосно-смесительные узлы. И здесь срок службы полимерных труб будет очень продолжительным.

Если в системе отопления устанавливают бойлер косвенного нагрева, то в интересах хозяев будет нагреть воду в нем максимально быстро. Это достижимо только в том случае, если теплоноситель из котла будет циркулировать с высокой температурой в теплообменнике бойлера. Современные газовые и электрические котлы «выдают» теплоноситель с максимальной температурой 85—90°C, а твердотопливные могут и при большей температуре, но их способности обычно специально «придушивают» специальной автоматикой до искомых 85—90°C. При такой температуре полимерные трубы могут исправно служить, но их возможности уже близки к пределу. Соответственно и сокращается срок их службы. Именно поэтому теплообменник бойлера связывают с котлом или коллектором стальными или медными трубами, которые не боятся высоких температур.

Последствия обвязки твердотопливного котла полипропиленовыми трубами

Если в системе отопления выделены несколько контуров для разных целей, то без применения коллекторов или гидравлических разделителей (гидрострелок) обойтись уже трудно. Такими отдельными контурами могут быть радиаторное отопление, теплый водяной пол и теплообменник бойлера косвенного нагрева. Практически все котлы имеют самый высокий КПД тогда, когда горелка горит в полную силу для подогрева теплоносителя до высокой температуры. Поэтому теплотехники рекомендуют на коллекторы и гидрострелки подавать воду от котла с высокой температурой. А уже потом насосно-смесительные узлы обеспечивают подачу воды в свой контур с нужной температурой. Поэтому всю обвязку котла от прямой и обратной его магистрали и до коллекторов (или гидрострелки) надо делать металлическими трубами (медными или стальными). Далее, от коллекторов (или гидрострелки) до насосно-смесительных узлов монтаж также предпочтительно делать металлическими трубами, а уже дальше, когда температура теплоносителя уже будет не более 70°C можно смело переходить на полимеры.

Итак, какие же трубы можно использовать в системе водяного отопления?

В такую котельную можно водить экскурсии

Семейный союз сантехника и дизайнера, вкупе с доступностью полипропиленовых труб может привести к такому результату

Одни из самых надежных труб и соединений

Подробнее о полимерных трубах, применяемых в системах отопления можно прочитать в статье нашего портала: «Пластиковые трубы для отопления».

Когда встает вопрос о радиаторах отопления, то, наверное, часть читателей будет представлять, что главное в этом вопросе – это дизайн, чтобы радиатор был гармоничной частью интерьера. И отчасти они правы, так как современный выбор этих тепловых приборов позволяет задуматься и над этим вопросом тоже. Если раньше не было никакой альтернативы стандартным чугунным «гармошкам» или стальным «ёжикам», то сейчас можно подумать и о красоте, причем далеко не всегда в ущерб своему кошельку. И эта красота никак еще и не будет противоречить инженерной науке.

Итак, какие радиаторы нам предлагает современный строительный рынок?

Дизайнерское чугунное «безумие»

Стальной трубчатый радиатор для блондинок

Стальные панельные радиаторы

Встроенный в пол конвектор

Устройство биметаллического радиатора

Дорогая диковинка — теплый плинтус

Из этого многообразия радиаторов надо выбрать именно такие, которые будут удовлетворять всем требованиям. Наш выбор тепловых приборов для автономного водяного отопления – это стальные панельные или биметаллические радиаторы, в местах, где есть панорамное остекленение – встроенные конвекторы. Там, где на полу дома будет укладываться плитка или керамогранит – однозначно теплый пол, но не как основное отопление, а для комфорта.

Но нужные радиаторы мало выбрать, их надо еще подобрать по тепловой мощности. Этот вопрос мы рассмотрим ниже, в главе о проектировании водяного отопления.

Более развернутую и подробную информацию о радиаторах отопления можно получить, прочитав тематические статьи на нашем портале:

Радиаторы алюминиевые: технические характеристики.

Стальные радиаторы отопления. Какие лучше?

Панельные радиаторы отопления.

Радиаторы отопления. Какие лучше?

Биметаллические батареи, какие лучше?

Чугунный радиатор отопления МС140, технические характеристики.

Батареи отопления, какие лучше?

Водяной конвектор отопления.

Иногда «способность» некоторых домовладельцев под любым предлогом избежать этого важного этапа просто поражает. Все вопросы по проектированию и необходимым инженерным расчетам они с радостью перекладывают на монтажников, у которых главной методикой расчета является формула – «я сто раз так делал». И если бы эти домовладельцы знали, что включает в себя проектирование отопления и попытались самостоятельно хоть раз сделать его, то все вопросы отпали бы сразу. Даже специальные программы, которые помогают проектировать инженерные системы, не смогут корректно делать необходимые вычисления, если пользователь не обладает необходимым набором знаний.

Первое, что делается при проектировании систем отопления – это расчет теплопотерь. Он помогает оценить, сколько дом или квартира могут потерять тепловой энергии при соблюдении в них нужных тепловых режимов. Учитывается при этом наихудший случай, когда температура «за бортом» достигает своего минимума для конкретной климатической зоны. То есть теплопотери считают по максимуму – сколько теоретически может потерять здание или помещение, когда находится в худших условиях.

Пути «бегства» тепла из дома

Хорошая система отопления, с точки зрения бытового подхода – это когда в сильные морозы дома тепло и батареи горячие. А с точки зрения инженерной науки, хорошая система отопления должна компенсировать максимально возможные теплопотери. Если она сможет это сделать в наихудших условиях, то при всех других сделает и подавно.

Исходными данными для расчета теплопотерь является довольно внушительный объем информации. В любом проекте систем отопления этот расчет занимает минимум половину от затраченного труда. И на самом деле это действительно сложно даже для специалиста. Но существуют методики, которые позволяют это сделать упрощенно, но, тем не менее, конечный результат получается очень близким к тому, что будет получен из инженерного расчета по всем правилам. Учитывая, что всегда при выборе отопительного оборудования делают запас по мощности, то можно вполне воспользоваться и приближенным расчетом. И мы предлагаем читателям нашего портала воспользоваться удобным калькулятором. При его помощи можно оценить теплопотери каждого помещения, а затем и всего дома. После этого можно подбирать отопительное оборудование требуемой мощности.

Для того чтобы рассчитать теплопотери помещения, необходимо иметь его план. Такие планы всегда есть в регистрационных документах на уже готовую недвижимость или в проектной документации. Но только плана будет мало. Нужен набор исходных данных, которые мы сейчас укажем.

Калькулятор может подсчитать теплопотери только одного помещения. Поэтому для дома или квартиры очень будет удобно сделать сводную таблицу, в которой указывать исходные данные и результат. Ее можно расчертить на листе бумаги, а можно и реализовать в электронном виде. Например, в Microsoft Excel. Покажем пример такой таблицы.

| № на плане |

Помещение: площадь, высота потолка. Что расположено сверху и снизу |

Внешние стены: количество, ориентация, степень утепленности. |

Окна: количество, тип, размеры. |

Дверь на улицу или на балкон. | Необходимая тепловая мощность, кВт (с учётом 15% эксплуатационного резерва) |

|---|---|---|---|---|---|

| ИТОГО | 7.5 кВт | ||||

| … | … | … | … | … | … |

| 3 | Гостиная. Площадь 14.1 м². Потолок – 2.9 м. Снизу - утепленный по по грунту. Сверху – холодный чердак. |

Две, восточная и южная. Наветренные. Высокая степень термоизоляции. |

Два окна, ПВХ-рамы с одинарным стеклопакетом. Размер 1200×900 мм. |

нет | 2,14 кВт |

| … | … | … | … | … | … |

Заполнить такую таблицу не составит никакого труда, если под руками имеется план и у хозяина есть достаточно других сведений: высота потолка, степень утепления, размеры оконных проемов и другие данные. В крайнем случае, можно вооружиться рулеткой и провести необходимые замеры самостоятельно.

План дома сильно облегчает расчеты

Последняя колонка в представленной таблице и будет теплопотерями помещения только с учетом 15% эксплуатационного резерва. Поэтому она называется необходимая тепловая мощность. После расчета во всех помещениях, последнюю колонку суммируют и получают заветную цифру – какой мощности должен быть котел отопления.

Если для приготовления горячей воды будет использован бойлер косвенного нагрева, то к необходимой мощности котла надо еще добавить 30% запаса мощности. Это необходимо для того, чтобы во время нагрева воды в бойлере не происходили «провалы» в отоплении. Котел выбирают мощностью не ниже рассчитанной. Например, расчеты показали необходимую мощность котла для компенсации теплопотерь 7,5 кВт. Для приготовления воды в бойлере косвенного нагрева добавляем еще 30%: 7,5кВт*1,3=9,75 кВт. Из модельного ряда предпочтительных котлов надо выбрать тот, у которого мощность будет ближайшей в сторону увеличения. Если она будет больше на несколько киловатт, то это вовсе не беда. Во-первых «излишняя» мощность будет очень полезна при приготовлении горячей воды, а, во-вторых, большинство современных котлов имеет либо двухступенчатую горелку, либо модулированную – когда подача газа происходит в зависимости от температуры теплоносителя.

Исходя из расчета теплопотерь, который мы уже знаем, как произвести, можно вполне подобрать и радиаторы для каждого из помещений. Исходными данными для этого являются как раз теплопотери плюс 15% эксплуатационного резерва. Для начала отметим, где именно и как должны располагаться радиаторы.

Правила установки радиаторов

Радиатор возле входной двери частично может заменить конвектор

Как правильней назвать такой экран на радиатор: роскошная тупость или тупая роскошь?

Теперь расскажем, как подобрать радиатор по тепловой мощности. Поначалу надо оценить помещение и сделать некоторые коррективы по правильному выбору мощности радиатора.

Каждая модель радиатора характеризуется своей тепловой мощностью, которая всегда указывается в его паспорте. Тепловая мощность – это количество тепловой энергии в ваттах, которое способен передать радиатор отопления за единицу времени. В теплотехнике такой единицей является один час. Очень важным показателем при указании тепловой мощности является температура подводимой воды – tV, температура отводимой воды tR и температура воздуха в помещении tL именно от них зависит тепловая мощность. Например, для панельных стальных радиаторов очень известного немецкого производителя Kermi в паспорте указана мощность радиаторов при tV=75°C, tR=65°C и tL=20°C. На основании этих величин вычисляется показатель ∆T=(tV + tR)/2 — tL, который называется температурный напор, однако, в среде теплотехников зовут кратко и емко — дельта. Как видно из формулы дельта – это разница между средней температурой воды в радиаторе и температурой в отапливаемом помещении.

В паспортах большинства современных радиаторов указывают их тепловую мощность при двух значениях дельты: ∆T=70°C (tV=95°C, tR=85°C и tL=20°C) и ∆T=50°C (tV=75°C, tR=65°C и tL=20°C). Приведем примеры. В описании панельных стальных радиаторов Kermi есть таблица, которая помогает выбрать радиатор по нужной тепловой мощности при ∆T=50°C. Эта таблица представлена на рисунке (рисунок «кликабелен», нажмите на него для увеличения).

Таблица мощностей панельных радиаторов Kermi

Вверху таблицы указаны монтажная высота радиаторов, она может быть 300, 400, 500, 600 и 900 мм. Ее обычно выбирают в зависимости от того, сколько пространства есть под подоконником. Далее, в наименованиях столбцов есть «таинственные» типы радиаторов. Как видно, у Kermi они бывают 10, 11, 12, 22 и 33. Что это означает? Смотрим на другой рисунок из каталога Kermi.

Типы радиаторов Kermi (можно кликнуть для увеличения)

Из таблицы видно, что радиаторы отличаются количеством панелей (рядов) и конвекторов. Очевидно, что чем больше будет рядов (панелей), тем радиатор будет более «пухлый». Это на сухом инженерном языке означает увеличение монтажной ширины. Значок X2 inside, означает запатентованную технологию Kermi по последовательному подключению панелей, а не параллельную как принято в большинстве радиаторов такого типа. Такой инновационный подход позволяет «выжать» из теплоносителя больше тепловой энергии, последовательно забирая ее вначале в одной панели, а потом в других. Это, по утверждению специалистов Kermi, приводит к экономии до 11% энергоресурсов. У других производителей панельных радиаторов классификация может незначительно отличаться. Это всегда указывается в паспорте, каталогах и технической документации, публикуемой на официальных сайтах. Если же производитель не удосужился даже сделать многоязычный сайт, то у него не стоит приобретать ничего.

Возвращаемся к предыдущей таблице и смотрим, что обозначают строки в ней. Это не что иное, как монтажная длина радиаторов, которые есть в ассортименте Kermi. Видно, что она может составлять от 400 до 3000 мм. Рядом с длиной указан температурный режим. Для всей этой таблицы он ∆T=50°C (tV=75°C, tR=65°C и tL=20°C). В самих ячейках таблицы указана тепловая мощность радиатора в ваттах, которая соответствует определенной монтажной высоте, длине и типу конструкции радиатора.

Как пользоваться этой таблицей и подобрать нужный радиатор? Приведем пример. Допустим, есть комната с расчетными теплопотерями в 2,5 кВт. В ней есть два окна: одно с шириной проема 150 см выходит на север, а другое шириной 100 см – на запад. Радиаторы, разумеется, будут установлены под окнами. Только как распределить мощность в 2,5 кВт между двумя окнами? Очень просто – мощность радиатора должна быть пропорциональна ширине проема. Вспоминаем математику начальной школы и решаем простое уравнение. Вначале обозначим мощность меньшего радиатора за X, а потом узнаем, во сколько раз мощность второго должна быть больше. Для этого большую ширину оконного проема делим на меньшую: 150 см/100 см=1,5, — то есть в полтора раза мощность радиатора с проемом 150 см должна быть больше. Теперь составляем элементарное уравнение: X + 1.5*X = 2,5 кВт. Отсюда находим 2,5*X = 2,5 кВт, а значит X = 1 кВт. Получается, что мощность радиатора установленного под окном с шириной проема 100 см должна быть 1 кВт, а другого 1,5 кВт. Все очень просто! Но в конечный результат надо внести коррективы, так как в этом помещении 2 наружные стены и 2 окна. Вспоминаем пройденный материал и увеличиваем тепловые мощности радиатора на 30%: первое окно 1 кВт*1,3 = 1,3 кВт, а второе 1,5 кВт*1,3 = 1,95 кВт. Теперь еще надо дополнительно учесть, что второе окно выходит на север, это обязывает нас еще «накинуть» 10%: 1,95 кВт*1,1 = 2,145 кВт. Получается, что один радиатор должен быть с тепловой мощностью 1,3 кВт, а второй – 2,145 кВт.

Теперь возвращаемся к таблице подбора радиаторов по тепловой мощности. В ней надо выбрать ближайшие значения мощностей для каждого из радиаторов, которые должны быть не меньше расчетных. Обозначим эти значения для первого радиатора синим цветом, а для второго красным. Таблица увеличивается после клика.

Выбор по тепловой мощности

Не все радиаторы, которые выделены в таблице, подойдут для этих конкретных условий. Надо еще учесть высоту подоконников окон. Допустим, она составляет 75 см от пола. В пространство между подоконником и полом идеально вписываются радиаторы с монтажной высотой 500 мм. для окна с проемом в 100 см подойдут только те радиаторы, длина которых будет меньше ширины проема. Нельзя не согласиться с тем, что радиатор, который шире окна будет смотреться нелепо. Получается, что подходят радиатор с монтажной высотой 500 мм и длиной 900 мм типа 22 или радиатор с той же высотой, длиной 600 мм типа 33. Длина второго радиатора не подходит, так как он оконный проем в 1000 мм, закрывает только на 60% и хорошей тепловой завесы он не обеспечит. Однозначный выбор для первого – это тип 22, высота 500 мм, длина 900 мм.

Подберем второй радиатор для окна с проемом 150 см. Естественно, что следует подбирать радиатор с той же высотой, так как высота подоконников в комнате одинакова. Тогда не будет в интерьере диссонанса, который могут внести радиаторы разной высоты. Сразу отметаем все модели, которые шире чем окно и остается два радиатора: тип 22 шириной 1400 мм, и тип 33 с шириной 1000 мм. Второй радиатор не обеспечивает перекрытия проема на 70%, так как 1000 мм/1500 мм=0,667≈67%. Выбор однозначен – тип 22, монтажная высота 500 мм, монтажная длина 1400 мм.

Получается, что в одном помещении будет стоять два радиатора одинаковой монтажной высоты и одного типа. Это очень хорошо, так как смотреться это будет гармонично. Если, например, один радиатор будет типа 22, а второй типа 33, то разница будет видна сразу. В абсолютном большинстве случаев для окон со стандартной высотой подоконников в 70—75 см подходят радиаторы типа 22. Радиаторы типа 33 применяют чаще всего тогда, когда высота подоконников 50 см. Тогда «пухлячки» типа 33 с монтажной высотой 300 мм смотрятся очень неплохо.

У читателей может возникнуть вполне резонный вопрос – а как быть, если температурный напор (дельта) в системе отопления будет другим? Ведь это же скажется на тепловой мощности радиатора? Ответ однозначен – конечно, скажется. Чем меньше будет показатель ∆T, тем меньшую мощность радиатор сможет выдать. Как тогда быть? Как выбрать радиатор, который будет компенсировать теплопотери при другом температурном режиме?

Прежде всего следует отметить то, что система отопления рассчитывается так, чтобы даже в самую холодную пятидневку года она могла компенсировать теплопотери, когда они будут максимальными. Когда температура на улице выше теоретически возможного минимума, тогда и теплопотери уменьшаются и тот тепловой режим, который принят за эталонный, будет абсолютно не нужен. В таблице подбора мощностей радиаторов Kermi эталонным режимом является ∆T=50°C при tV=75°C, tR=65°C и tL=20°C. Средняя температура радиаторов в 70°C тактильно ощущается как очень горячие батареи, на которых невозможно держать руку. И нужен будет такой режим только несколько дней в году.

Поэтому в более теплые, чем теоретический минимум дни отопление должно работать в более щадящем режиме и в нем она работает большую часть времени. Чтобы обеспечить такой режим прибегают к нескольким методам:

Программируемый электронный термостат может устанавливаться в стандартный подрозетник

Автоматика Buderus Logamatic 4211. Частично заменяет человеческий мозг в управлении отоплением «всего» за 74 000 рублей

Для снижения или повышения отдаваемой системой отопления мощности также могут применяться и сочетание всех описанных методов. Каждый солидный производитель оборудования для систем отопления обязательно имеет в своем ассортименте различные умные устройства, которые позволяют максимально автоматизировать отопление. К таким «штучкам» можно отнести и электронные термостатические головки радиаторов, и сервоприводы термосмесительных клапанов, и программируемые термостаты объединенную в одну систему при помощи центрального компьютера, отвечающего за отопление. Есть даже функции, когда система отопления присылает хозяину полный отчет о режимах в виде СМС-сообщения. Такими системами можно управлять не только из своего дома, но и практически с любого места Земного шара, где есть доступ в интернет. И находятся люди, которые продвигают концепцию «умного» дома и систему отопления делают также «умной», не жалея на это денег. Но реалии таковы, что большинство адекватных людей после знакомства с прайсом на эти «умные» штучки предпочитают, чтобы их дом продолжал оставаться «тупым».

В настоящее время активно продвигается концепция низкотемпературного отопления, которая предполагает теплоноситель подавать не с привычным температурным напором ∆T=50°C или ∆T=70°C, а с гораздо меньшим. Обычно в качестве стандарта для низкотемпературных систем применяют следующий режим: tV=55°C, tR=45°C и tL=20°C. температурный напор при этом будет ∆T = (55+45)/2-20 = 30°C. Такой подход имеет очевидную выгоду с точки зрения экономии топлива и повышения безопасности систем отопления. Кроме этого, у низкотемпературных систем еще достаточно весомых преимуществ:

Неуемная тяга итальянцев к дизайну всего, что можно и нельзя добралась даже до теплоаккумулятора Cordivari

Концепция низкотемпературного отопления очень хорошо изложена в одном очень хорошем выражении, которое распространено среди инженеров-теплотехников: «Лучше иметь большой и теплый радиатор, чем маленький и горячий».

Самым лучшим местом, где может реализоваться низкотемпературное отопление – это, безусловно, теплый водяной пол. Такой вид отопления независимо от мнения скептиков уже давно эксплуатируется в странах Скандинавского полуострова, многолетний опыт однозначно показал эффективность и экономичность таких систем. Тема теплых водяных полов очень обширная и в рамках этой статьи рассматриваться не будет. Но на нашем портале есть статьи, которые подробно освещают этот вопрос:

Кроме этого, в части низкотемпературного отопления активно продвигается немецкой компанией Rehau концепция отопление при помощи теплых стен, которая уже испытана на множестве объектов и тоже показавшая свою эффективность. Но это тоже обширная тема, которая требует отдельного изучения. И, хотя на нашем портале нет пока еще статей на эту тему, мы заверяем читателей, что в ближайшее время они появятся.

Монтаж труб теплых стен

Разумеется, что радиаторы при низкотемпературном отоплении будут иметь фактическую тепловую мощность меньше, чем при стандартной дельте в ∆T = 50°C. Поэтому для того, чтобы компенсировать это, приходится выбирать более мощные приборы. Помимо температуры подачи и обратки теплоносителя кто-то захочет поднять температуру в каких-либо помещениях от стандартных 20°C до, например, 22°C или 24°C. От такого шага дельта станет еще меньше и потребуется еще более мощный радиатор. Однозначно, что радиаторы, рассчитанные для ∆T = 50°C, не подойдут. Понадобятся корректировки, но какие именно?

Для пересчета есть специальная методика, использующая логарифмическую зависимость. Формулы довольно сложные для самостоятельного расчета, поэтому специалисты используют таблицу корректировочных коэффициентов, которые приведены для различных значений температуры подачи теплоносителя tV, температуры обратки tR, и температуры в помещении tL. Предлагаем читателям ознакомиться с такой таблицей, предоставленной Kermi. Сразу хотим отметить, что эта таблица подходит абсолютно для всех радиаторов, абсолютно всех производителей, причем любых: и стальных панельных, и стальных трубчатых, и чугунных, и алюминиевых, и биметаллических. Таблицу можно увеличить.

Корректировочные коэффициенты

Пользоваться этой таблицей очень просто: в левом столбце выбирается температура подачи, в следующем, температура обратки, а затем в строке выбирается тот столбец, который соответствует температуре в помещении. Для примера в таблице выделены серым цветом ячейки, которые соответствуют эталонным показателям при ∆T=50°C (tV=75°C, tR=65°C и tL=20°C). Коэффициент пересчета при этом равен единице, что доказывает, что эталонным является указанный режим.

В качестве примера в таблице выделены черным цветом ячейки, показывающие выбор корректировочного коэффициента для низкотемпературного режима tV=55°C, tR=45°C и tL=20°C. Видно, что для таких условий корректировочный коэффициент равен F=1,96. Как его применять? Опять рассмотрим рассмотренный ранее пример. Тогда мы выяснили, что мощности радиаторов для тех условий должны быть: для окна с проемом 100 см – 1,3 кВт, а для окна с проемом 150 см – 2,145 кВт. Чтобы узнать какие радиаторы надо применить при низкотемпературном отоплении надо их нормативную мощность при ∆T=50°C умножить на корректировочный коэффициент F. Мощность первого радиатора Φ₁ = 1300 Вт*1,96 = 2548 Вт, а мощность второго Φ₂ = 2145 Вт*1,96 = 4204 Вт. Комфортные низкие температуры обязывают применять радиаторы, нормативная мощность при ∆T=50°C практически в два раза больше. Вернемся к таблице выбора радиаторов по мощности и выделим те модели с монтажной высотой 500 мм, которые обеспечат 2548 Вт и 4204 Вт тепловой мощности при ∆T=50°C, а фактически при режиме tV=55°C, tR=45°C и tL=20°C и ∆T=30°C, они будут отдавать 1300 Вт и 2145 Вт. Традиционно выделим подходящие радиаторы по необходимой мощности для первого окна синим цветом, а для второго – красным цветом.

Выбор радиаторов при низкотемпературном отоплении

Теперь посмотрим на ширину этих радиаторов. Для первого окна с шириной проема в 1000 мм (синий цвет) она составляет 2300 мм для радиатора типа 12, 1800 мм для радиатора типа 33 и 1200 мм для радиатора типа 33. Для такой ширины проема это многовато. Теперь посмотрим на второе окно и радиаторы, выбранные под него. Доступно при такой монтажной высоте две модели: тип 22 шириной 3000 мм и тип 33 шириной 2000 мм. Тоже многовато.

Как можно поступит в этом случае? Можно выбрать радиаторы с максимальной теплоотдачей (тип 33) ширина которых не превышает ширину оконного проема. Выберем эти модели из той же, порядком уже всей надоевшей, таблицы.

Выбор по ширине оконного проема

Выбраны две модели – шириной 900 мм и 1400 мм. Эти радиаторы прекрасно впишутся подоконное пространство вместе с запорно-регулировочной арматурой. Но их суммарная мощность будет при низкотемпературном режиме Φ∑ = 1972 Вт + 3076 Вт = 5048 Вт, а на самом деле требуется Φ∑ = 2548 Вт + 4204 Вт = 6752 Вт. Эту недостающую мощность 6752 Вт – 5048 Вт = 1704 Вт надо как-то компенсировать. Как это сделать? Первый способ – это установка дополнительного радиатора вдоль наружной стены (особенно ориентированной на север или северо-восток). Можно также его выбрать из таблицы. При этом корректировочный коэффициент использовать не надо, так как он уже был применен ранее. Конкретный радиатор подбирается уже по месту, в том числе учитывается и то, как он впишется в интерьер.

Второй способ уже давно применяют умные и расчетливые жители Скандинавских стран. При строительстве новых домов теплый пол не делается как опция или предмет роскоши, а предусматривается заранее и по умолчанию. Естественно, что теплый пол вносит свою лепту в общую систему отопления. Полностью удовлетворить потребность в необходимом тепле в условиях холодного климата теплый пол вряд ли сможет и во многом это ограничение обусловлено тем, что температура его не должна превышать 27°C. В реальной жизни с 1 м² теплого пола можно «снять» примерно 40—70 Вт, что будет явно недостаточно для восполнения всех теплопотерь, особенно в сильные морозы. Поэтому теплый пол в условиях умеренного и холодного климата всегда поддерживают еще и радиаторами, которые в случае необходимости подключаются и доводят температуру в помещении до нужной. Допустим, в ранее описанном примере площадь большой комнаты в доме составляет 30 м², а теплый пол дает 60 Вт/м². Считаем «вклад» теплого пола в отопление помещения: 60 Вт/м²*30 м² = 1800 Вт. Для обеспечения потребности в тепле при низкотемпературном отоплении требуется Φ∑=6752 Вт. Подсчитаем, сколько остается на долю радиаторов: Φрад = 6752 Вт – 1800 Вт = 4952 Вт. Рассчитываем какая мощность должна приходиться на каждый из радиаторов, применяем ту же методику: 2,5*X = 4952 Вт, отсюда тепловая мощность меньшего радиатора 4952/2,5 = 1980,8 Вт, а большего 1,5*1980,8 = 2971,2 Вт. С такими показателями необходимой мощности можно легко подобрать из таблицы те модели радиаторов, которые и обеспечат и нужную компенсацию теплопотерь, и гармонично впишутся в подоконное пространство. Право выбора мы предоставляем читателям, так как надеемся, что трех примеров использования таблицы достаточно, чтобы сделать это самостоятельно. Но дадим небольшую подсказку – тип 33 и монтажная высота 500 мм подойдут для каждого из радиаторов.

Стен еще нет, а трубы теплого пола уже есть! Что русскому в диковинку, то шведам — обычное явление

Низкотемпературная система водяного отопления только с помощью радиаторов – это для наших нынешних условий очень дорогое удовольствие. Например, радиатор Kermi тип 22 размером 500*1000 мм, при ∆T=50°C имеет тепловую мощность 1540 Вт. Стоит такой радиатор 5030 рублей. Чтобы компенсировать такую же теплоотдачу при низкотемпературном отоплении с тепловым напором ∆T=30°C, надо иметь эквивалентную мощность с учетом корректировочного коэффициента F=1,96. Получается 1,96*1540 Вт = 3018,4 Вт. Подобный радиатор из типа 22, который имеет близкую теплоотдачу, должен уже иметь 2000 мм монтажной длины. Тепловая мощность радиатора типа 22, монтажной высоты 500 мм и длины 2000 мм составляет 3080 Вт, а стоит он 8497 рублей. Переплата будет 8497 – 5030 = 3467 рублей. Если выбрать радиатор типа 33, то подходящая модель будет иметь следующие размеры: высота 500 мм, длина 1400 мм, которая имеет тепловую мощность 3075,8 Вт. Стоимость такого радиатора 9584 рубля, а значит переплата 9584 – 5030 = 4554 рубля. И это только на одном радиаторе, а в масштабах квартиры или дома придется за низкотемпературный комфорт потратить десятки, а то и сотни тысяч рублей. Поэтому прежде чем делать низкотемпературное отопление надо учесть несколько факторов:

Конструкция конденсационных котлов сильно отличается от классических газовых

Идею низкотемпературного отопления активно продвигали в жизнь именно страны Европы, где цена на газ превышает российскую в 5—10 раз. Это и послужило толчком для развития такого отопления. Жителям нашей страны, которая имеет самые большие разведанные запасы природного газа, пока еще рано беспокоиться о том, что цена на этот вид топлива резко пойдет вверх. Поэтому низкотемпературное отопление интересно нам только с точки зрения реализации теплых водяных полов.

К таким видам радиаторов относятся чугунные, алюминиевые и биметаллические, — то есть такие, которые собираются из отдельных секций. Подобрать такой вид радиаторов очень просто – надо знать теплоотдачу одной секции при эталонном режиме с температурным напором ∆T=50°C или ∆T=70°C, а потом просто разделить требуемую мощность, на мощность одной секции. Конечный результат нужно округлить в большую сторону. Можно для надежности еще «докинуть» пару секций, но это делать необязательно, так как все уже учтено на этапе расчета необходимой мощности.

Главным руководящим документом, который позволит выполнить необходимые расчеты – это паспорт радиатора или каталог производителя, где указаны все технические характеристики приборов. Очень важно, чтобы в паспорте был указан номинальный тепловой поток (тепловая мощность) для одной секции и при каком температурном напоре (дельте) этот показатель имеет место. На сайтах, продающих радиаторы, очень часто указывается мощность, но без указания дельты. Разумеется, берут этот показатель при ∆T=70°C, так как при этом тепловой поток больше, при этом умалчивая, что при ∆T=50°C тепловая мощность радиатора уже снижается с коэффициентом примерно F ≈ 0,65. Рассмотрим технические характеристики биметаллических радиаторов известного в России производителя радиаторов Global.

Паспорт радиаторов Global

В таком паспорте есть вся необходимая информация для того, чтобы произвести нужные расчеты. Допустим, для компенсации теплопотерь в комнате, имеющей одно окно, требуется 1500 Вт тепловой мощности радиатора. Запланирована система отопления с ∆T=50°C. Чтобы подсчитать нужное количество секций надо требуемую мощность разделить на мощность (тепловой поток) одной секции. Допустим, что выбран радиатор Global Style Plus 500. Тогда количество секций будет: 1500 вт/114 Вт = 13,16. Округляем до ближайшего большего и получаем, что достаточно 14 секций. По ширине такой радиатор займет расстояние 80 мм*14 = 1120 мм. Окно имеет проем 1500 мм. подсчитаем на сколько процентов радиатор перекроет проем: 1120 мм/1500 мм = 0,747. Это почти 75%, а это означает, что при таком радиаторе у окна будет хорошая тепловая завеса. Вот и весь расчет. И любые другие секционные радиаторы рассчитываются точно так же. И нет никакого смысла приводить другие примеры.

Если предполагается использование секционных радиаторов в низкотемпературных системах отопления, то пересчет их мощности производится с теми же коэффициентами, что и для панельных радиаторов. Но применение их в таких системах не рекомендовано по причине высокой стоимости алюминиевых и биметаллических радиаторов и низкой теплоотдачи чугунных радиаторов.

Любой радиатор не имеет какого-либо только одного разрешенного вида подключения (некоторые производители этот термин называют присоединение), а имеет как минимум несколько вариантов. Если у секционных радиаторов все подключения могут производиться только с боковых сторон – сверху и снизу, то панельные могут иметь еще и другие варианты, в частности, снизу. Отметим, какие основные виды подключений могут существовать у радиаторов:

Боковое подключение

Перекрестное подключение

Седловидное подключение

Кроме этого, могут еще существовать и другие виды подключений. Например, подающая труба снизу, а обратная сбоку с той же стороны или с противоположной. Такие подключения называют промежуточными и их можно делать только тогда, когда это не запрещено производителем радиатора. А мы предлагаем читателям не фантазировать и применять боковое, перекрестное или нижнее подключение.

При приобретении радиаторов надо сразу позаботиться о том, как в дальнейшем их подключать к системе. Прежде всего, надо поинтересоваться, что входит в комплект радиатора, а потом при необходимости докупаются нужные детали и узлы. В любом хорошем магазине, реализующим сантехнику, продавцы-консультанты всегда подскажут что именно нужно для того или иного типа радиаторов.

В комплект стальных панельных радиаторов уже обычно входят крепежные кронштейны, заглушки и краны Маевского – для выпуска воздуха при заполнении системы. Некоторые модели уже имеют встроенные термостатические клапаны, позволяющие регулировать проток теплоносителя через радиатор в зависимости от температуры воздуха в помещении. А все остальное уже придется приобретать.

Секционные радиаторы обычно не снабжаются комплектом для подключения, поэтому он приобретается отдельно. Что должно входить в этот комплект?

Комплект для подключения радиаторов

После применения такого комплекта радиатор будет уже адаптирован к подключению, но этого мало, так как для его успешного функционирования понадобится еще и специальная арматура. Что может входить в арматуру?

Клапан регулирующий угловой

Настроечный угловой клапан

Термостатический угловой клапан

Удлинитель потока

Комплект терморегулиующего оборудования для радиатора

Это основная арматура, которой должен оснащаться радиатор. В стальных панельных отопительных приборах производители предлагают также различные комплекты арматуры, которые рекомендованы к применению к конкретной модели радиаторов. В каталогах достаточно подробно описано применение той или иной арматуры. В этом вопросе также не нужна ни фантазия, ни ненужная инициатива. Лучше всего принимать к сведению все то, что рекомендуют инженеры компании производителя.

Непременным элементом в системе отопления закрытого типа является расширительный бак. Без него система отопления просто не сможет работать нормально. Так для чего же он нужен? Представим, что существует замкнутая и закрытая система отопления, где теплоноситель в холодном состоянии находится под давлением в 1,5 бар. Воздух из системы полностью удален.

После запуска котла и начала работы циркуляционного теплоноситель начнет нагреваться и перемещаться по системе. С ростом температуры вода увеличивается в объеме и чем больше температура, тем более лавинообразно растет объем. Представим себе емкость, имеющую объем ровно 1000 мл (1 литр), куда налили до краев воды при температуре 4°С (именно при этой температуре вода имеет максимальную плотность). Если нагреть воду до температуры 10°C, то из этой емкости выльется всего 0,27 мл. Вроде бы чепуха. Но если продолжать нагревать, то будет выливаться все больше. При температуре 40°C из емкости уже выльется 7,8 мл воды, а при 70°C уже 22,7 мл. Это достаточно много. Если объем системы отопления будет 100 литров, то при нагреве до 70°C объем воды будет увеличиваться на 2270 мл или 2,27 литра. Вода практически несжимаемая жидкость, а система замкнута. Поэтому будет сильно расти давление, а вода будет «искать» самое слабое место в системе, куда бы расшириться. Таким специально организованным «слабым местом» является аварийный капан, который при превышении определенного порога (обычно 3—4 бар) открывается и будет выпускать расширившуюся воду до тех пор, пока не упадет давление. Если котел выключить и дать остыть теплоносителю, то объем его уменьшится, давление сильно упадет и, скорее всего, станет ниже самого допустимого нижнего (обычно 1 бар).

Работа расширительного бака

Для того чтобы в системе отопления не происходили такие неприятные вещи, в ней устанавливают (обычно на обратной магистрали перед котлом) расширительный бак, называемый еще экспанзоматом. Бак представляет собой герметичную емкость, которая разделена на 2 части эластичной бутиловой мембраной. Одна часть предназначена для воздуха (или азота), а другая для теплоносителя. Каждый бак идет с определенной предустановкой давления воздуха. Обычно бак накачивают до минимального разрешенного давления в системе – обычно 1 бар. Накачку бака можно делать обычным насосом с манометром, но только тогда, когда система пустая. При накачке мембрана выгибается так, что воздух занимает практически весь объем бака.

При заполнении системы холодной водой мембрана будет оставаться в неизменном положении до тех пор, пока давление не сравняется, а когда оно будет превышать 1 бар, мембрана будет изгибаться и сжимать воздух до тех пор, пока давления в воздушной и жидкостной не сравняются. Систему отопления обычно заполняют водой под давлением 1,3—1,5 бар.

Когда начинается нагрев теплоносителя в котле, то поднимается и давление. Равновесие в расширительном баке нарушается, и напирающий теплоноситель начинает отодвигать мембрану до тех пор, пока опять не установится равновесие. При температуре 45°C давление уже может достичь значения 1,5—1,7 бар, а при 75°C – 2.5 бар. Во всех этих случаях расширительный бак должен поддерживать равновесие, давая расширяться воде и не допуская роста давления свыше 3 бар.

Если по какой-либо причине в воздушной камере расширительного бака отсутствует давление или оно слишком мало, то теплоноситель изогнет мембрану так, что вода заполнит весь внутренний объем. расширяться будет некуда и такой бак будет только служить своеобразным «декором» котельной. Может быть и обратная ситуация – когда давление в воздушной камере слишком велико. Это не даст расширяться теплоносителю до того момента, пока его давление не будет превышать давление в воздушной камере. А если бак перекачан до 3 бар, то расширения воды в объеме экспанзомата не будет происходить. Раньше будет срабатывать аварийный клапан. Поэтому всегда перед началом отопительного сезона надо проверять целостность расширительного бака и проверять давление.

Как подбирают расширительный бак? Для этого есть очень простая методика – его объем должен составлять примерно 10% от объема всей системы. очень много специалистов теплотехников со стажем рекомендуют такой способ, как «стопудовый». Возникает вопрос, а как узнать объем системы отопления? Самый лучший способ – это произвести заполнение через счетчик воды. Именно поэтому узлы заполнения и подпитки рекомендуется снабжать ими. Второй способ – это путем вычислений. На нашем портале есть удобный калькулятор расчета общего объема системы отопления. Мы предлагаем воспользоваться им.

Но есть и другой способ, тоже реализованный в виде калькулятора. Рассмотрим его подробнее.

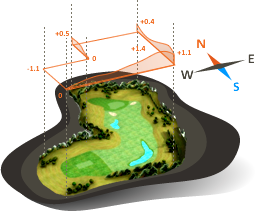

Для расчета объема расширительного бака закрытой системы отопления применяется следующая формула:

V=(VL*E)/D, где:

Эффективность бака, в свою очередь, вычисляют по формуле:

D=(PV-PS)/(PV+1), где:

Если объем системы отопления не измерить, не вычислить не представляется возможным, то поступают очень просто: каждому 1 кВт мощности котла ставят в соответствие 15 литров теплоносителя. Такой способ работает. Проверено временем. Переходим непосредственно к калькулятору.

По рассчитанному в калькуляторе объему можно подобрать ближайший не меньший по объему расширительный бак.

Выбор расширительных баков позволит удовлетворить любую систему отопления

Это один из «крепких орешков» в любом проекте системы отопления. Гидравлический расчет производится уже тогда, когда выбраны трубы и их сечения, радиаторы отопления, вся запорно-регулирующая арматура. Мало того, гидравлический расчет должна предварять схема размещения всех приборов с конкретной привязкой к помещениям и дому. Эта схема должна быть в виде чертежа в аксонометрической проекции, с указанием всех размеров и перепадов высот. Современные проектировщики используют для этого программы 3D моделирования, которые, кроме размещения приборов, позволяют визуализировать всю систему вплоть до мельчайших деталей.

Отопление в 3D

Гидравлический расчет – слишком сложная вещь, чтобы сделать его самостоятельно. Только для знакомства с теоретическими основами гидравлики отопления надо проштудировать несколько довольно объемных учебников. А тем, кто в школе не дружил с физикой даже не стоит и пытаться что-то освоить самостоятельно. Для них, что гидравлика отопления, что клинопись древних шумеров будут одинаково непонятны. И совет наш будет однозначен – для расчета гидравлики отопления лучше всего обратиться к специалистам.

No Comments

Что включает в себя гидравлический расчет?

Алгоритм гидравлического расчета очень сложный и никак не сможет поместиться в рамки этой статьи. Лучше доверить его специалистам, но мы дадим несколько рекомендаций которые позволят сделать систему отопления максимально простой, с точки зрения гидравлики, и поэтому надежной.

Каждый насос — это отдельный контур

Насосно-смесительные узлы высочайшей надежности — с дублирующими насосами

Блансировочный вентиль с расходомером

Пример подключения радиаторов через коллектор

Петля Тихельмана — это подарок для тех, кто не любит балансировать радиаторы

Хай-тек гидрострелка

Если эти, в принципе, простые правила применить к своей системе отопления, то с гидравликой никаких проблем возникнуть не должно. Она будет адекватна, предсказуема, управлять ей будет очень легко.

Хочется сказать еще несколько слов о гидрострелке. Почему ее выгодно применять в системах отопления, имеющей разные контуры?

Гидрострелка специально была придумана для ленивых теплотехников, так как, чтобы ее рассчитать хватит знаний математики на уровне начальной школы.

На нашем портале есть замечательная статья о термогидравлическом разделителе – гидрострелке. В ней подробно описана обоснованность ее применения, указаны преимущества, даны методики расчета. Кроме этого, читатели смогут самостоятельно рассчитать этот тепловой прибор при помощи удобных калькуляторов. Читайте: «Гидрострелка для отопления».

После трудного этапа проектирования системы водяного отопления, не менее трудного процесса закупки всего необходимого, связанного с растратой крупных сумм, наступает следующий «веселый» момент – непосредственно сам монтаж. И если он будет сделан правильно, то награда будет очень высокой в виде теплого и комфортного дома. Мы уже упоминали, что монтаж отопления надо начинать после оштукатуривания, но до стяжки, при условии применения скрытой разводки труб отопления. Это легко объясняется тем, что все радиаторы надо выставлять строго параллельно плоскости стены, а эту плоскость как раз задает штукатурка. Магистрали отопления при скрытой разводке лучше всего прятать в слое утеплителя под стяжкой, поэтому и были даны такие рекомендации.

Для монтажа системы отопления понадобится внушительный арсенал различного инструмента и различных приспособлений.

Штроборез с пылесосом

Это уже не роскошь, а необходимость

Анаэробный герметик

Сантехнический скотч

Опишем основные этапы монтажа системы отопления. представим этот увлекательный процесс в виде таблицы.

| Изображение | Описание процесса |

|---|---|

| Если в системе отопления применяются секционные радиаторы, то, идет их сборка из нужного количества секций. Применяется специальный радиаторный ключ, между скручиваемыми секциями обязательно применяются паронитовые прокладки. Сборку лучше проводить на чистой поверхности, которая не будет способствовать появлению царапин. Например, на большом куске плотного картона уложенного на верстак. | |

| После сборки в резьбовые отверстия радиаторов вкручиваются футорки из приобретенного комплекта для подключения. Прежде, чем футорки установить на свои места, их надо без резинового уплотнительною кольца закрутить и выкрутить из своего посадочного места. Это делается для того, чтобы проверить качество резьбы и очистить ее от капель краски, которые могут остаться в процессе производства. | |

| На футорки надеваются уплотнительные кольца, и они закручиваются специальным ключом из нейлона, так как металлический ключ может легко повредить лакокрасочное покрытие и футорки, и радиатора. Паковать резьбу каким-либо герметиком при этом не надо ни в коем случае! Футорки с левой стороны радиатора имеют левую резьбу (закручиваются против часовой стрелки), а с правой – правую (закручиваются по часовой стрелке). | |

| В футорки вкручиваются заглушка и кран Маевского. Для этого также применяется нейлоновый ключ. В переходных отверстиях футорок везде нарезана правая резьба. Это надо учесть, так как при затягивании с чрезмерным усилием заглушки или крана Маевского в футорку с левой резьбой можно спровоцировать ее выкручивание. Поэтому рекомендуется либо использовать два ключа или устанавливать заглушку и кран Маевского с адекватным и достаточным усилием, которое не приведет к откручиванию футорки. Паковать соединения также не надо! Более чем достаточно и штатного полимерного уплотнительного кольца. | |

| Арматуру для радиаторов: клапаны регулировочные, настроечные или термостатические, - вкручивают в футорки. Эти соединения обязательно нужно паковать. Можно это сделать при помощи льна и пасты, но на новой резьбе лучше использовать анаэробный герметик средней фиксации. Перед его применением резьбу рекомендуется очистить ершиком, зажатым в патроне шуруповерта. | |

| Затем надо очистить резьбу при помощи специального аэрозольного средства, которое нет необходимости смывать после применения. Оно самостоятельно высыхает и при этом резьба будет чистая и обезжиренная. | |

| Герметик лучше использовать средней фиксации (обычно он синего цвета). Его достаточно нанести на 3—4 витка резьбы. Удобнее наносить на внешнюю резьбу соединяемых деталей. Можно небольшое количество герметика нанести и на ответную часть резьбы в радиаторе. | |

| Далее фитинг закручивается от руки, ключ применять не надо. Точного позиционирования для американок не надо, так как соединение арматуры с радиатором делается накидными гайками. Тот герметик, который был выдавлен при закручивании, лучше сразу стереть ветошью. На открытом воздухе анаэробный герметик не сохнет. Для фиксации соединения достаточно 10—15 минут. После комплектации радиатора всей арматурой он нумеруется в соответствии с проектом и откладывается в сторону. Таким же образом подготавливаются все секционные радиаторы. | |

| Стальные панельные радиаторы в плане комплектации – самые самодостаточные. Заглушки и кран Маевского обычно входят в комплект радиатора. Их установка не требует применения герметиков, так как они снабжены уплотнительными кольцами из EPDM. Резьбовая часть радиаторной арматуры, устанавливаемой на радиаторы, требует паковки. Для этого также лучше всего использовать анаэробный герметик. | |

| Если в панельных радиаторах будет использовано нижнее подключение, то эти узлы не требуют никакой паковки резьбы, так как снабжены уплотнительными кольцами. Они также должны быть установлены на свои штатные места. Упаковку с панельных радиаторов снимать не надо, можно в нужных местах просто подрезать картон ножом. Биметаллические или алюминиевые радиаторы после их сборки и установки на них арматуры надо замотать пищевой пленкой. Это позволит избежать повреждения лакокрасочного покрытия до окончания финишной отделки в помещениях. | |

| При помощи лазерного уровня отмечается положение верхней части радиаторов вначале под одним окном, а затем отметки переносятся на все места, где будут установлены радиаторы. | |

| Далее при помощи рулетки находятся центры оконных проемов. Положение верхнего края радиатора и центр оконного проема – это два основных ориентира, относительно которых должны монтироваться тепловые приборы. На стене находятся места крепления кронштейнов. Для этого кронштейны устанавливаются на радиаторы, а затем рулеткой измеряется их положение относительно верхнего края и центра. Эти размеры переносятся на стену. | |

| Перфоратором бурятся отверстия под соответствующий дюбель, кронштейны устанавливаются на свои места, радиатор навешивается на свое место. Проверяется правильность его установки визуально и при помощи уровня. Радиатор должен быть установлен строго горизонтально. | |

| Навешиваются все радиаторы и после проверки их установки, на них устанавливается вся арматура. Накидные гайки американок можно при этом не затягивать. Далее производится разметка положения штроб под трубы подводки к радиаторам от магистралей. Маркером на стенах делаются отметки. После этого места установки и радиаторы нумеруются, и они снимаются и уносятся в безопасное место. | |

| Штроборезом с пылесосом и перфоратором выпиливаются и выдалбливаются все необходимые штробы и отверстия в перекрытиях и стенах для прохода магистралей. После этого убирается весь строительный мусор, помещения подметаются и пылесосятся. | |

| Все выдолбленные штробы очищаются щеткой, а затем грунтуются составом глубокого проникновения | |

| Радиаторы снова навешиваются на предназначенные для них кронштейны вместе с арматурой. Начинается монтаж труб. Его лучше начинать от самого дальнего радиатора в контуре, а затем постепенно продвигаться к ближнему. Пайку труб (если будут использованы полипропиленовые трубы) надо начинать от радиаторной арматуры и дальше продвигаться к магистрали. Подробнее о технологии пайки можно прочитать в статье на нашем портале. | |

| Вначале радиаторная арматура (балансировочные или терморегулирующие клапаны) вкручивается в фитинг, который делает переход на полипропиленовую трубу. Обычно это фитинг с внутренней резьбой ½ дюйма для перехода на трубу диаметром 20 мм. Соединение сразу пакуется льном с пастой или анаэробным герметиком. | |

| Последовательность работы должна быть такой: арматура вместе с фитингом накручивается на радиатор (не сильно), затем определяется положение следующего фитинга из полипропилена (например, угла 90°). Рулеткой измеряется расстояние между ними. Затем отмеряется и отрезается нужный отрезок трубы с учетом того, что она должна зайти в каждый фитинг на расстояние 14 мм. Труба примеряется по месту, на ней и на фитинге делаются отметки об их взаимном расположении. Перед пайкой на трубу надевается трубчатая теплоизоляция, затем производится пайка. | |

| Далее опять уже спаянный узел вместе с арматурой накручивается на радиатор, проверяется положение труб в штробе, определяется положение следующего фитинга, отрезается труба, делаются отметки о взаимном расположении трубы и фитинга, надевается теплоизоляция, производится пайка. Так делается до тех пор, пока не будет спаян весь узел до магистрали. | |

| Точно так же, в той же последовательности паяется другой узел подключения радиатора к магистрали. После того, как узлы спаяны, они подключаются к магистрали. На конечных участках это делается через редукционный уголок 25 мм—20 мм, а на серединных через тройник 25 мм—20 мм—25 мм. Перед пайкой на магистральную трубу также надевается теплоизоляция. | |

| После подключения узлов к магистрали, сантехническим скотчем закрепляется теплоизоляция на узлах и на магистрали. Проверяется положение труб и фитингов. Трубы должны свободно лежать в штробе без всяких механических напряжений. Если все в порядке, то магистральные трубы крепятся к полу при помощи перфорированной монтажной полосы. Накидные гайки американок на арматуре радиатора затягиваются, а положение труб в штробе фиксируется монтажной пеной, но не полностью, а только в самых ответственных местах. | |

| Далее переходят к предпоследнему радиатору контура и производят его подключение к магистрали в той же последовательности. В местах прохождения магистралей через стены или перекрытия делаются гильзы (можно из канализационной трубы диаметром 50 мм), трубы с надетой теплоизоляцией фиксируются в них монтажной пеной. Монтаж продолжается до первого радиатора в контуре. Трубы контура выводятся в котельную. | |

| После того как проложены магистрали контура отопления и сделаны все подключения радиаторов переходят к испытаниям. Для этого контур изолируется запорной арматурой, которую можно вкрутить в удобное место, например вместо заглушек в радиаторах. Затем проверяется затяжка всех накидных гаек на арматуре радиаторов. Контур заполняется водой, через краны Маевского спускается воздух. | |

| Через запорную арматуру к контуру подключается опрессовочный насос, в его емкость наливается чистая вода. Насосом поднимается давление в контуре до 6 атмосфер. После этого осматриваются все стыки контура, и ведется контроль давления. Если давление падает, то ищется место протечки. Недостаток устраняется, затем давление опять поднимает до 6 атмосфер. Если в течение получаса давление упало не более чем на 0,5 бар, то систему можно считать испытанной. Давление может падать из-за реакции труб или радиаторов. При протечках оно падает резко. | |

| Точно так же монтируются и испытываются все контуры системы отопления. Если в доме будут оборудоваться теплые водяные полы, то трубы магистралей радиаторного отопления должны быть в слое экструдированного пенополистирола, который укладывают до монтажа теплого пола. Для этого в листах утеплителя делают вырезы, затем его укладывают, крепят к полу, а все щели, которые могут быть в местах прохождения магистралей, задувают монтажной пеной. | |

| Далее производят монтаж теплого пола. Подробно об этом можно прочитать в соответствующей статье нашего портала. | |

| В котельной монтаж всего оборудования начинается уже после отделочных работ. Если будет использоваться напольный котел и бойлер косвенного нагрева или теплоаккумулятор, то их устанавливают на предварительно сделанные подиумы. | |

| После установки котла и бойлера, монтируют все остальное котельное оборудование: расширительные баки, коллекторы или гидрострелка, теплообменники и другое, предусмотренное в проекте. | |

| Производится обвязка котельного оборудования. Обвязку котла следует делать металлическими трубами (лучше медными). Для этого лучше пригласить специалиста. При обвязке не следует забывать об обязательных элементах: группа безопасности котла, автоматические воздухоотводчики, фильтры-грязевики перед каждым насосом и обратные клапаны после них, узел подпитки и заполнения, кран слива теплоносителя из котла и системы, термометры и манометры на каждом контуре, балансировочные вентили и другое оборудование. | |

| После монтажа насосно-смесительных групп, подключаемых к коллектору или гидрострелке, уже делают подключение их к прямой и обратной магистрали контуров полимерными трубами. | |

| После проверки правильности монтажа оборудование производят заполнение системы отопления водой. Воздух из системы выпускается при помощи автоматических воздухоотводчиков (их колпачки должны быть открыты) и кранами Маевского на всех радиаторах. Давление в системе поднимают до 1,5 бар и осматривают все стыки. Если давление уверенно держится на этом уровне, то воду из системы сливают полностью. Весь мусор, который мог попасть в трубы или радиаторы при монтаже при этом вымывается. | |

| Систему снова заполнят водой и доводят давление до номинального в 1,5 бар. Далее приглашаются специалисты-газовики, которые должны подключить котел и произвести его пробный пуск. Только после этого котел можно эксплуатировать. | |

| Система отопления испытывается во всех режимах. Если все в порядке, то на время проведения отделочных работ радиаторы надо снять. Для этого вода опять сливается, радиаторы снимаются, а вся арматура, оставшаяся на трубах, заматывается пищевой пленкой во избежание ее загрязнения при отделке. Окончательный монтаж радиаторов со снятием упаковки или пленки делается уже после полного завершения отделки. |

Создание «с нуля» системы водяного отопления — это сложная инженерная задача. Даже для специалистов, которых специально обучают для этого 4 или 5 лет в ВУЗах. Если в каких-либо источниках в интернете сказано, что это очень просто и вполне доступно каждому, то наш совет будет однозначен – сразу закрывайте эти источники и больше к ним не возвращайтесь. На самом деле это сложно и доступно далеко не каждому. Для самостоятельного воплощения отопления в своем доме надо обладать определенным багажом знаний, иметь мозги, «заточенные» на инженерную науку, и уметь работать руками и инструментом.

Конечно, в рамках одной статьи невозможно рассказать все о водяном отоплении. Но мы, во всяком случае, надеемся, что у определенного круга читателей хотя бы возбудится интерес к этой теме, и они недостающую им информацию будут искать и найдут. Тем более, сейчас не надо ходить в библиотеки для этого, а достаточно переместиться от дивана до кресла возле компьютера. А также мы надеемся, что кто-то из читателей сделает свою систему отопления и напишет интересную историю об этом и опубликует на нашем портале в разделе «Истории пользователей». Администрация портала готова хорошо оплачивать эти истории, но главная награда будет в том тепле, которая будет дарить самостоятельно сделанная система водяного отопления.

Непростой вопрос с выбором и созданием системы отопления собственного дома обязательно в той или иной степени встает перед любым владельцем жилья. Каждый...

Непростой вопрос с выбором и созданием системы отопления собственного дома обязательно в той или иной степени встает перед любым владельцем жилья. Каждый...

Для равномерного прогревания всех комнат дома необходимо специальное оборудование, обеспечивающее движение теплоносителя по трубопроводу. Этим важным...

Для равномерного прогревания всех комнат дома необходимо специальное оборудование, обеспечивающее движение теплоносителя по трубопроводу. Этим важным...

Радиаторы являются обязательными элементами любой системы водяного отопления дома. Именно они обеспечивают наиболее быстрый нагрев помещений за счет...

Радиаторы являются обязательными элементами любой системы водяного отопления дома. Именно они обеспечивают наиболее быстрый нагрев помещений за счет...